これまでの研究業績はこのページにまとめられています。

地球が温まるとき、氷河はどのように抵抗するのか。

岩屑被覆氷河の“融けにくさ”を衛星と熱収支から探る。

(Nagai. et al., 2025; 雪氷研究大会)

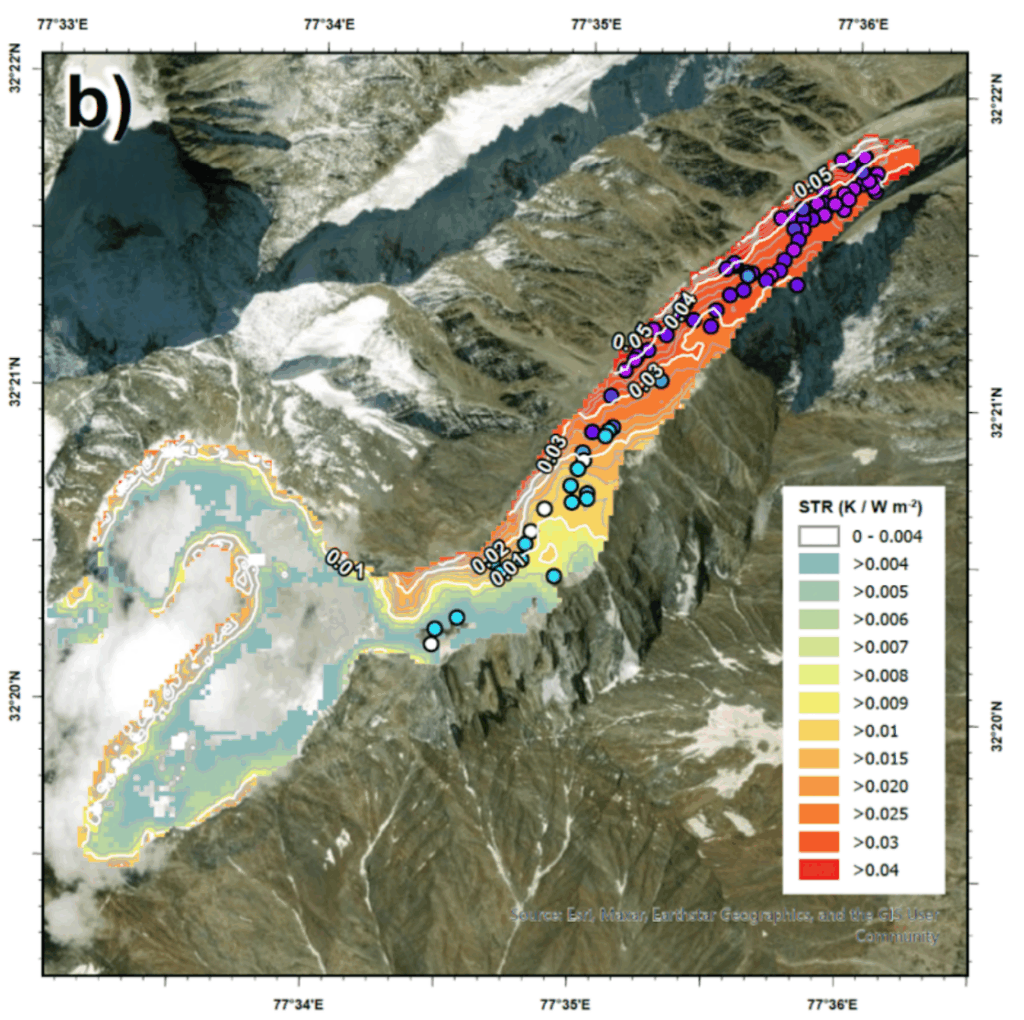

アジアの高山地域には、表面が岩屑(デブリ)に覆われた「岩屑被覆氷河」が広く分布しています。デブリは断熱材のように働き、厚さによって氷河が「融けやすい」か「融けにくい」かが大きく変わります。しかし、その断熱効果を正しく評価するための指標である熱抵抗値(Thermal Resistance)は、従来、岩屑内部の温度分布を単純化して計算されてきたため、実際の氷河表面で起こる複雑な熱収支を十分に反映していないという課題がありました。そこで本研究では、10年分の衛星観測データを統計的に処理し、様々な熱収支条件を考慮した、より現実的な熱抵抗値を導く方法を開発しました。

本研究の特徴は、衛星観測と地理空間情報、そして気候データを統合的に解析した点です。Google Earth Engine を用いて Landsat-8 の地表面温度や反射率などの衛星データを抽出し、さらに ERA5-Land などの気候再解析データを重ね合わせることで、氷河表面における熱収支を長期間・広域的に推定しました。加えて、雲や雪、氷河外の影響が混入した画素を統計的に除外することで、データ品質を向上させ、氷河表面における「地中熱流量」と「表面温度」の関係性を安定的に評価することが可能となりました。このような地理空間情報の統合解析により、現地観測だけでは得にくい、氷河全体の断熱特性を定量的に把握する手がかりが得られます。

解析の結果、インド北部の Batal 氷河では、岩屑層が厚いほど断熱効果は高まるものの、およそ 40 cm 程度でその効果は頭打ちになることが明らかとなりました。また、周辺の氷河と比較した結果、同じ気候条件下であっても、岩屑の厚さと融けにくさの関係は氷河ごとに異なることも確認されました。これは、すべての氷河に同じ熱収支モデルを当てはめる従来手法には限界があることを示しています。本研究の成果は氷河融解量の将来予測や水資源評価の精度向上に貢献するものであり、今後は既存の岩屑厚推定モデルとの統合により、広域的で信頼性の高い氷河変動評価へとつながることが期待されます。

温暖化は雪を減らすだけではない。積もり方も変える。

その変化を、宇宙からの観測で捉える。

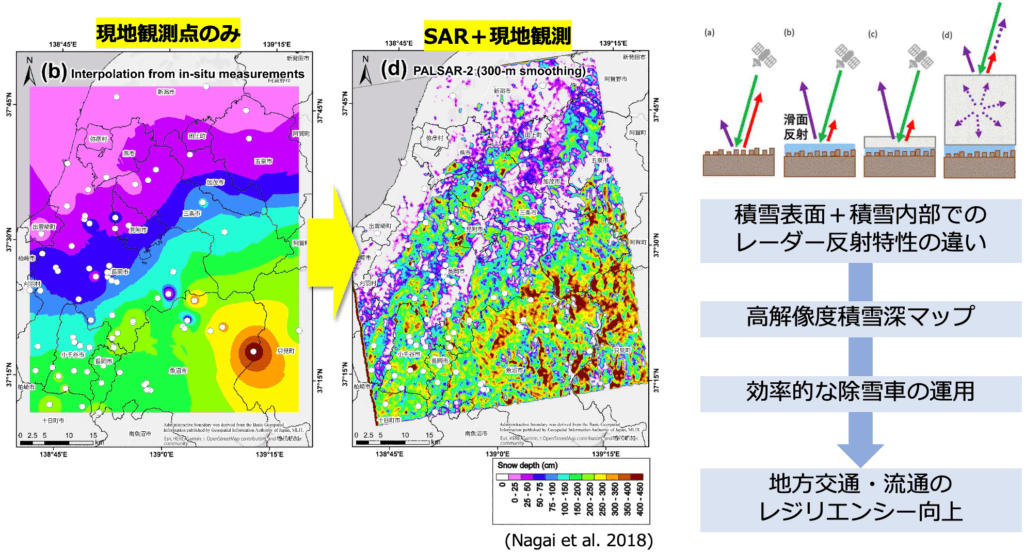

日本の豪雪地域では、どこにどれだけ雪が積もっているかを把握することが、除雪計画、災害対応、農業や水資源管理など、暮らしと産業を支える基盤となります。衛星に搭載された合成開口レーダ(SAR)は広い範囲の積雪の深さを高解像度に推定できると期待されます。しかし日本の雪は水分を多く含む「湿雪」のため、マイクロ波の浸透特性が変化しやすく、場所や条件に応じて誤差が生じるという課題があります。本研究では、湿雪中における電波の伝わり方と積雪深推定の関係を物理的に理解し、より誤差の少ない積雪深マップ作成の実現を目指します。

本研究ではAI解析の一つであるランダムフォレストを採用し、衛星SAR観測・気象データ・地上積雪観測を統合します。衛星SARの後方散乱係数の変化量から広域の積雪深分布を推定し、同時にアメダス等の気象データから融雪・降雪・気温・湿度といった雪の状態変化を補正要因として取り込むことで、推定結果の安定性を高めます。さらに、雪中に設置できる電波反射鏡(CR:コーナーリフレクタ)を用いた現地観測により、「雪が積もると電波の位相や強度がどのように変化するのか」を直接測定します。これにより、湿雪がSAR観測に与える影響を定量化し、積雪深推定に組み込むための実証的データを蓄積します。

これらのデータを地理空間情報として統合し、含水率や地形・土地被覆の違いに応じて補正が可能なモデルを構築することで、日本の積雪環境に適した高精度な積雪深マップを提供することが可能になります。将来的には、自治体の除雪配分、豪雪時の被害軽減、ダム運用・流域管理、さらには自動運転など複数の社会基盤への応用が期待されます。本研究は「宇宙からの観測」と「現地に根ざした観測」を結びつけ、日本の豪雪地帯に暮らす人々の生活と地域社会の持続性に貢献することを目指しています。

科学は、響く。地球観測データから生まれた音を、

あなたは聞いたことがあるだろうか。

あなたは地球の気候が奏でる音楽を聴いたことがありますか?本研究室では、地球観測衛星が取得する膨大な環境データを「音楽の素材」として扱い、地球の変動を耳で感じるための新しい表現手法を研究しています。気温・放射量・降水・エアロゾルなど、通常は数値やグラフとして理解される情報を、音高・強弱・和声・リズムに変換することで、地球環境を視覚ではなく「聴覚的に理解する」体験をつくり出します。専門知識がなくても、環境の変化やリズムを身体的な感覚で捉えることができる点が、この研究の最も重要な特徴です。

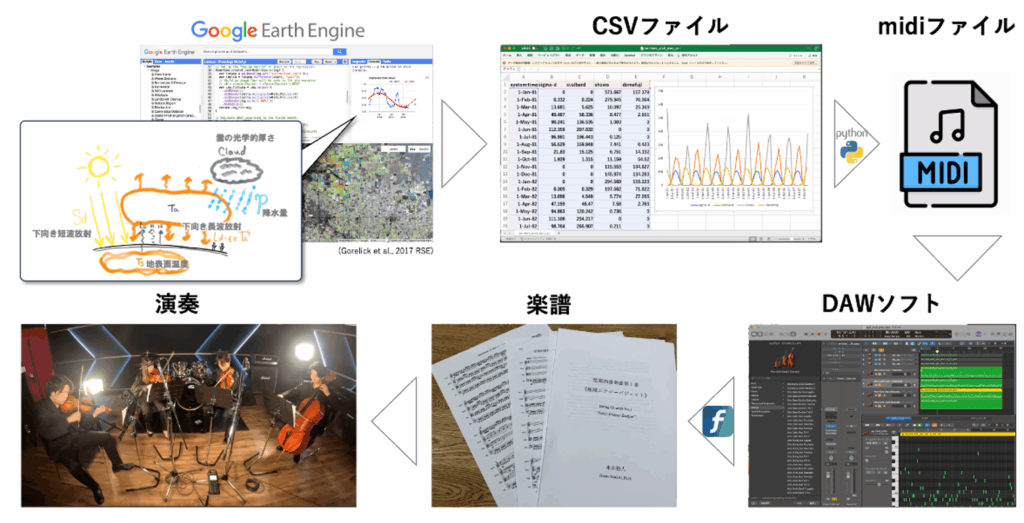

Google Earth EngineとPythonを用いて観測データを時系列の数値列として抽出し、それを音楽データ(MIDI)へと変換する処理系を開発しました。そのうえで、弦楽四重奏曲としての演奏作品、電子音楽としてのクラブミュージック的表現など、異なる音楽言語で複数の作品を制作しました。ここでは単なる「データの音訳」ではなく、人の感情に届く構成・展開・抑揚を加えることで、科学情報が「鑑賞可能な作品」へと変換される新しい作曲法を提示しています。

この取り組みは、地球観測データの新たな活用領域を開き、STEAM教育・科学コミュニケーション・環境意識の醸成に貢献しうる基盤となります。衛星データの利用対象として「市民」「芸術家」「教育現場」を新たに加えることで、科学と社会の接点をより多様で開かれたものへ広げていきます。将来的には、誰もがウェブ上で「地点を選び、データを聴き、アレンジを加えられる」共創的ツールを公開する計画です。

本研究と作品群は、国内外で高い評価を受けています。2023年の欧州地球科学連合大会(EGU2023)では口頭発表が採択され、国際的な議論が始まりました。Cell Press iScience に解説記事の招待投稿を受け、2024年には Falling Walls Art & Science 世界ファイナリスト(全世界30件) に選出されました。さらに、研究と作品は National Geographic Japan および Forbes Japan など世界26カ国以上のウェブメディア・ラジオ・TVニュース・新聞等に掲載され、地球観測データを「聴く文化」として提示する新しい科学表現として注目を集めています。